Ada satu kalimat yang kerap terucap lirih di tengah bencana: “Mengapa bantuan terasa lambat datang?” Pertanyaan itu tidak selalu lahir dari prasangka, tetapi dari rasa sakit. Dari perut yang kosong, dari tubuh yang menggigil, dari rumah yang hilang, dan dari harapan yang mulai runtuh. Dalam situasi seperti itu, negara seharusnya hadir tanpa syarat, tanpa hitung-hitungan, tanpa ingatan politik. Namun di sinilah tragedi kedua sering terjadi—tragedi yang tidak kalah pilu dari bencana alam itu sendiri—ketika kemanusiaan dikalahkan oleh dendam pribadi.

Bayangkan seorang kepala daerah. Ia pernah berdiri di hadapan rakyatnya, meminta kepercayaan, menjanjikan pengabdian, bersumpah akan melindungi seluruh wilayah tanpa pandang bulu. Namun pemilihan telah berlalu, dan angka-angka di papan penghitungan berkata jujur: ia tidak dipilih oleh daerah tertentu. Daerah itu memilih jalan lain, suara lain, harapan lain. Secara demokratis, itu sah. Secara konstitusional, itu final. Tetapi secara batiniah, luka tidak selalu mudah sembuh.

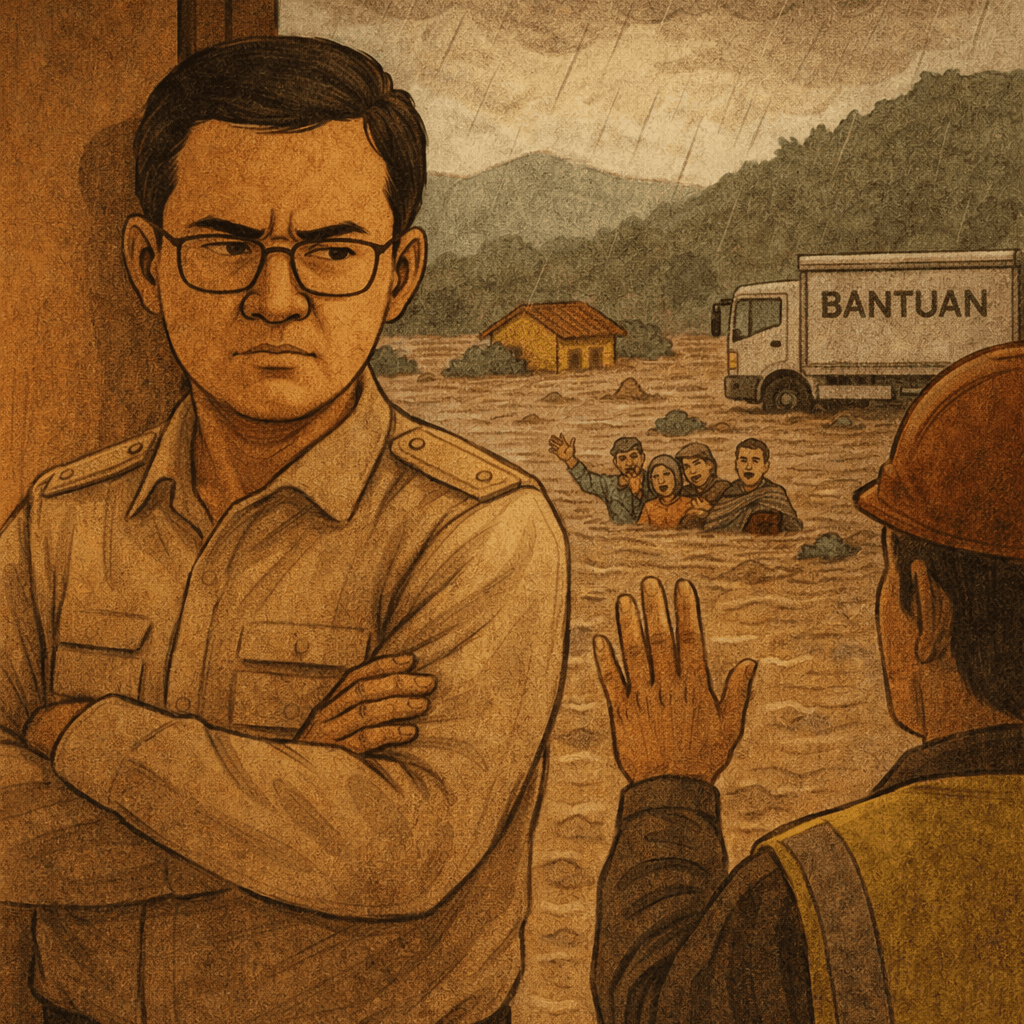

Ketika bencana datang ke daerah yang tidak memilihnya—banjir, longsor, gempa, atau kebakaran—seharusnya tak ada ruang bagi ingatan politik. Yang ada hanyalah ingatan kemanusiaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kepedulian ditampilkan, tetapi hanya sebatas kata. Pernyataan disampaikan, tetapi respons nyata tertunda. Bantuan dari luar ditolak atas nama “harga diri daerah”. Dan di balik semua itu, tersembunyi satu bisikan sunyi: “Biarlah mereka merasakan akibatnya.”

Inilah saat ketika dendam pribadi menyamar menjadi kebijakan publik.

Dendam, ketika dibawa ke ruang kekuasaan, berubah menjadi racun. Ia tidak lagi melukai satu orang, tetapi ribuan. Ia tidak lagi sekadar emosi, tetapi keputusan. Ketika seorang pemimpin membiarkan luka elektoral mempengaruhi kecepatan bantuan bencana, sesungguhnya ia sedang memindahkan konflik batin ke tubuh rakyatnya sendiri. Rakyat menjadi korban dua kali: pertama oleh alam, kedua oleh kekuasaan yang dingin.

Ironisnya, dendam ini sering dibungkus dengan bahasa yang terdengar mulia. “Daerah ini masih mampu menangani sendiri.” “Kami tidak ingin merepotkan pihak luar.” “Harga diri daerah harus dijaga.” Kalimat-kalimat itu terdengar gagah di atas podium, tetapi terdengar hampa di tenda pengungsian. Sebab bagi korban bencana, harga diri tidak lebih penting daripada air bersih, obat-obatan, dan keselamatan anak-anak mereka.

Yang sering tidak disadari adalah bahwa yang sebenarnya terluka bukan harga diri daerah, melainkan harga diri pribadi sang pemimpin. Ia merasa dikhianati oleh wilayah yang pernah ia rangkul. Ia lupa bahwa dalam demokrasi, rakyat tidak pernah berutang suara. Suara adalah hak, bukan janji setia. Ketika pemimpin merasa dikhianati karena tidak dipilih, sesungguhnya ia sedang memandang kekuasaan sebagai milik pribadi, bukan amanah.

Di titik inilah kita perlu membedakan dengan jernih: ini bukan dendam nasional, ini dendam pribadi. Negara tidak pernah mendendam pada warganya. Konstitusi tidak menyimpan ingatan tentang siapa memilih siapa. Bendera tidak bertanya warna pilihan politik. Yang mendendam adalah manusia, terutama manusia yang belum selesai berdamai dengan kekalahannya.

Dalam sejarah, banyak bangsa runtuh bukan karena bencana alam, tetapi karena bencana moral. Ketika empati kalah oleh ego, ketika keadilan kalah oleh sakit hati, ketika jabatan dipakai untuk membalas luka batin. Padahal kepemimpinan sejati justru diuji saat ego harus dikorbankan. Seorang pemimpin besar tidak diukur dari seberapa kuat ia menang, tetapi dari seberapa lapang ia menerima kekalahan.

Bencana seharusnya menjadi ruang rekonsiliasi paling jujur. Di hadapan air bah dan tanah longsor, semua identitas politik menjadi kecil. Yang tersisa hanyalah manusia yang membutuhkan manusia lain. Ketika seorang pemimpin gagal membaca pesan ini, ia sedang gagal memahami makna kekuasaan itu sendiri.

Data dari berbagai lembaga kebencanaan menunjukkan bahwa kecepatan respons adalah faktor kunci penyelamatan nyawa. Keterlambatan distribusi bantuan dalam 24–72 jam pertama dapat meningkatkan risiko kematian, penyakit, dan trauma jangka panjang. Dalam konteks ini, menunda bantuan bukan lagi soal administrasi, tetapi soal nyawa. Dan menolak bantuan eksternal demi gengsi adalah kemewahan yang dibayar dengan penderitaan rakyat.

Lebih menyedihkan lagi, dendam pribadi sering kali disertai dengan pembenaran moral. Sang pemimpin mungkin berkata dalam hatinya, “Mereka tidak mendukung saya, mengapa saya harus bersungguh-sungguh?” Kalimat ini terdengar manusiawi, tetapi justru di situlah bahaya terbesar bersembunyi: ketika kelemahan manusia dibiarkan mengatur kebijakan publik.

Padahal, jabatan publik adalah janji untuk menanggalkan sebagian besar perasaan pribadi. Tidak sepenuhnya—karena pemimpin tetap manusia—tetapi cukup untuk memastikan bahwa emosi tidak menjadi kompas utama. Ketika kompas itu rusak, arah negara pun tersesat.

Renungan ini bukan untuk menghakimi satu orang, tetapi untuk mengingatkan kita semua. Kekuasaan selalu menggoda untuk membalas luka. Namun sejarah selalu mencatat dengan tinta tebal: dendam tidak pernah melahirkan kebesaran. Yang lahir hanyalah lingkaran luka yang lebih luas.

Di sisi lain, rakyat yang menjadi korban pun diajak untuk tidak membalas dendam dengan dendam. Rasa marah adalah wajar, tetapi harapan tidak boleh mati. Bangsa ini terlalu besar untuk dikerdilkan oleh ego satu atau dua orang. Negara ini dibangun oleh solidaritas lintas daerah, lintas pilihan, lintas luka.

Dan di atas semua itu, kita kembali pada doa: Semoga Tuhan memberikan kekuatan bagi umat-Nya. Kekuatan bagi mereka yang kehilangan rumah. Kekuatan bagi mereka yang kehilangan keluarga. Dan juga—meski terasa berat untuk diucapkan—kekuatan bagi para pemimpin agar mampu mengalahkan dendam dalam dirinya sendiri.

Sebab sesungguhnya, bencana terbesar bukanlah banjir atau longsor. Bencana terbesar adalah ketika hati pemimpin mengeras, dan kemanusiaan tidak lagi menjadi panglima. Jika itu terjadi, maka yang kita hadapi bukan sekadar krisis alam, tetapi krisis nurani.

Dan semoga, di tengah reruntuhan dan air mata, masih ada ruang bagi kesadaran baru: bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat balas dendam. Bahwa rakyat adalah tujuan, bukan objek emosi. Bahwa ini bukan dendam nasional—dan tidak boleh pernah menjadi dendam nasional.

Semoga kita semua dijaga dari pemimpin yang lupa, dan dari diri kita sendiri ketika lupa menjadi manusia.

Leave a comment