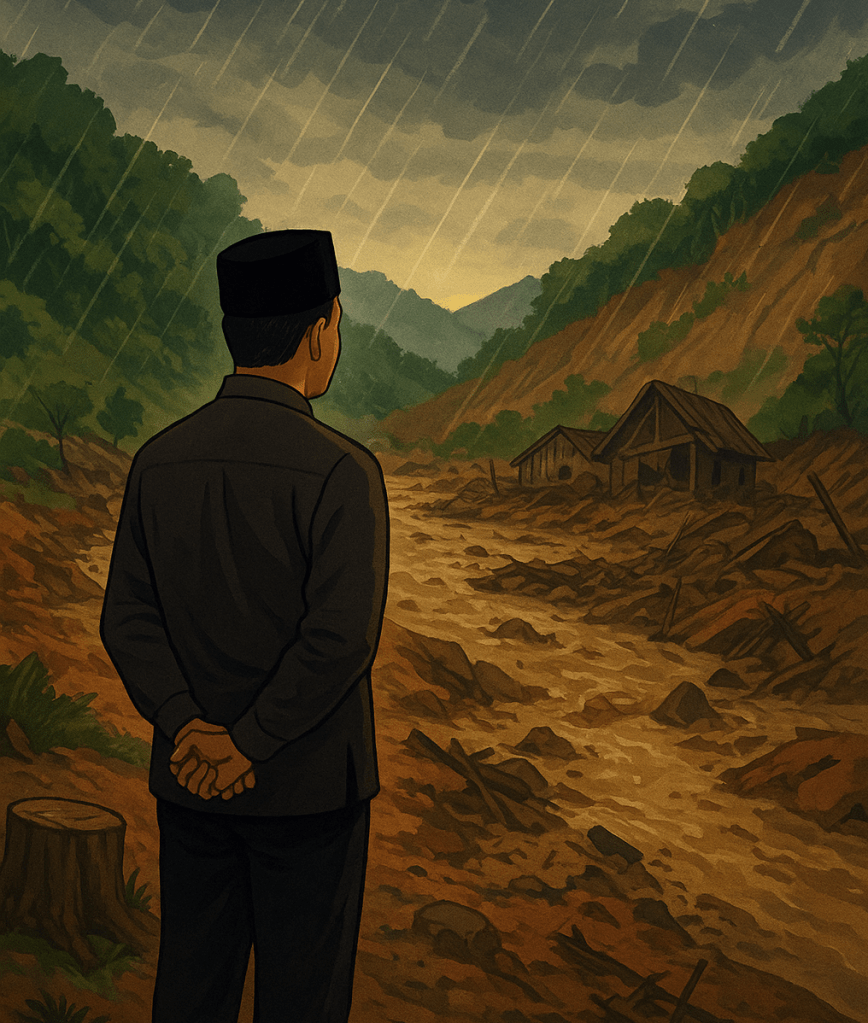

“Saat Manusia Lelah Menyakiti Rumahnya Sendiri”

Hujan turun deras pada 24 November 2025. Seperti biasanya, masyarakat di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh tentu berharap air itu membawa kesegaran, bukan petaka. Namun malam itu, hujan bukan lagi anugerah—ia menjelma bencana. Banjir bandang dan tanah longsor menyapu desa-desa, merobohkan rumah, merenggut jiwa. Menurut data terbaru BNPB per 28 November 2025, tercatat 174 jiwa meninggal dan 12.546 kepala keluarga mengungsi. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Itu adalah rumah-rumah yang tak lagi utuh, doa-doa yang terputus, dan kehidupan yang berubah dalam sekejap.

Hujan memang turun dari langit, tetapi kerusakan datang dari bumi—dari tangan manusia sendiri. Begitu kira-kira garis besar renungan Anies Baswedan yang ia sampaikan dalam catatan reflektifnya. Ia mengutip QS. Ar-Rum ayat 41, ayat yang terasa seperti teguran yang semakin nyaring: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia…”

Siklon Tropis Senyar, fenomena langka yang lahir dari pemanasan global dan krisis iklim, menjadi pemicu hujan ekstrem. Sesuatu yang dulu hampir tak mungkin terjadi di wilayah Khatulistiwa, kini menjadi kenyataan. Indonesia, negeri yang selalu menganggap dirinya aman dari badai tropis besar, kini mulai merasakan teguran alam yang selama ini ia abaikan.

Namun bencana itu tidak hanya lahir dari anomali cuaca. Ia diperparah oleh deforestasi, penggundulan hutan untuk tambang dan perkebunan, tata ruang yang kacau, sungai yang dangkal karena sedimentasi, hingga rapuhnya ekosistem. Singkatnya, bencana ini adalah cermin—dan manusia sedang melihat wajahnya sendiri.

Apa yang Dimaksud dengan Tobat Ekologis?

“Tobat ekologis” adalah istilah yang kembali disebut Anies Baswedan. Istilah yang pernah muncul dalam panggung Pilpres 2024, kini terasa seperti alarm moral yang berbunyi tepat ketika bangsa ini sedang berduka.

Secara harfiah, tobat ekologis adalah pengakuan atas kesalahan manusia terhadap alam: kesalahan yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Tobat ekologis mengajak kita untuk berhenti memandang alam hanya sebagai objek yang dieksploitasi, tetapi sebagai sesama ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Ia adalah ajakan untuk mengubah perilaku, gaya hidup, dan kebijakan—dari yang merusak menjadi yang memulihkan.

Tobat ekologis bukan sekadar istilah puitis. Ia adalah panggilan untuk berubah:

- dari budaya menebang menjadi budaya menanam,

- dari mengejar keuntungan jangka pendek menjadi keberlanjutan jangka panjang,

- dari pembangunan yang merusak menjadi pembangunan yang beradab,

- dari manusia sebagai “penguasa” menjadi manusia sebagai “penjaga”.

Mengapa Kita Perlu Tobat?

Karena alam telah cukup lama menanggung beban peradaban kita.

Ketika hutan yang seharusnya menahan air berubah menjadi kebun sawit, air yang turun tak lagi disambut tanah. Ketika gunung digali hingga terluka, tanah longsor menjadi mudah terjadi. Ketika sungai dipersempit demi lahan bangunan, air tak lagi memiliki tempat untuk kembali.

Kita telah salah memperlakukan rumah kita sendiri. Dan kini rumah itu merespons dengan caranya sendiri: banjir bandang, longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, siklon tropis yang tak pernah kita bayangkan.

Tobat Ekologis sebagai Jalan Pulang

Dalam konteks spiritual, tobat adalah jalan pulang. Bukan sekadar penyesalan, tetapi perubahan. Begitu pula dengan tobat ekologis. Ia adalah ajakan untuk kembali menata hubungan kita dengan alam secara lebih sehat dan beretika.

Dalam kehidupan bernegara, tobat ekologis berarti mengoreksi kebijakan:

- Menertibkan izin tambang,

- Mengembalikan kawasan hutan yang hilang,

- Memulihkan DAS yang tertimbun sedimen,

- Membangun tata ruang berbasis daya dukung lingkungan,

- Mengedukasi generasi muda tentang etika bumi.

Pembangunan yang abai terhadap ekologi hanya akan membawa bangsa ini pada siklus bencana yang berulang. Karena itu, tobat ekologis bukan hanya beban moral individu, tetapi juga tanggung jawab kebijakan.

Dalam level kampus, tobat ekologis dapat menjadi gerakan ilmiah dan moral sekaligus. Kampus sebagai pusat pengetahuan tidak boleh diam. Para dosen, peneliti, mahasiswa, dan organisasi kampus dapat menjadi motor perubahan: meneliti solusi, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, membuat gerakan restorasi, dan menciptakan budaya baru yang lebih peduli bumi.

Bumi Sedang Bicara. Maukah Kita Mendengarkan?

Bencana yang terjadi di Sumatra bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah dialog, sebuah pesan, sebuah panggilan yang mungkin belum kita jawab.

Alam tidak marah. Ia hanya merespons. Ia bekerja mengikuti hukum Tuhan yang tak pernah meleset. Ketika manusia melampaui batasnya, alam memberi peringatan. Dan jika peringatan itu tidak kita dengarkan, ia memberi teguran yang lebih keras.

Hari ini, kita tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga nyawa. Namun di balik kepedihan, ada hikmah: kita masih diberi kesempatan untuk berubah.

Tobat ekologis bukan sekadar kata-kata. Ia harus menjadi laku hidup, laku berbangsa, laku memimpin, dan laku membangun.

Karena bumi ini bukan warisan dari nenek moyang. Ia adalah titipan untuk anak cucu kita. Mereka akan menanyakan apa yang telah kita lakukan ketika alam mulai memberi sinyal bahaya. Apakah kita diam, atau kita berubah?

Penutup: Saatnya Menjadi Generasi Penjaga, Bukan Perusak

Di tengah duka, ada harapan. Tobat ekologis memberi jalan: jalan untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki hubungan dengan alam, dan memperbaiki masa depan.

Ketika kita menanam satu pohon, kita menanam harapan.

Ketika kita menjaga sungai, kita menjaga kehidupan.

Ketika kita menata ruang, kita menata masa depan.

Dan ketika kita bertobat secara ekologis, kita tidak hanya menyelamatkan bumi—tetapi juga menyelamatkan kemanusiaan kita sendiri.

Semoga bangsa ini tidak terlambat untuk belajar.

Semoga bencana bukan menjadi rutinitas, tetapi menjadi kesadaran baru.

Semoga tobat ekologis benar-benar menjadi langkah pertama menuju Indonesia yang lebih beradab terhadap bumi dan dirinya sendiri.

Leave a comment