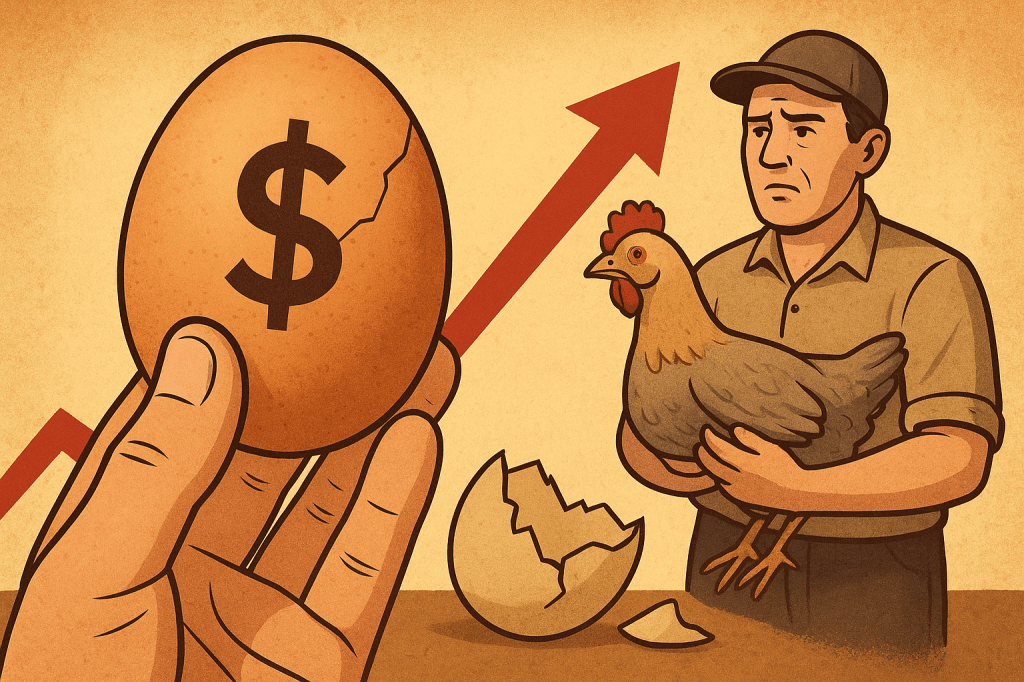

Setiap kali harga telur naik, masyarakat seakan mendapat alarm kecil dari dapur. Suara mendesis dari wajan pagi berubah jadi desahan resah di pasar. Telur, makanan yang paling sederhana dan merakyat, mendadak menjadi bahan pembicaraan nasional. Ironis, di tengah perayaan Hari Ayam dan Telur Nasional setiap 15 Oktober—sebagai wujud apresiasi terhadap para peternak unggas—rakyat justru dihadapkan pada kenaikan harga yang menusuk nalar. Pertanyaan klasik pun muncul: kenapa harga telur naik, padahal produksi nasional sedang surplus?

Mari kita mulai dari data yang tidak bisa dibantah. Indonesia mencatat capaian luar biasa dalam sektor unggas. Kementerian Pertanian melaporkan bahwa produksi daging ayam ras nasional mencapai 4,35 juta ton pada 2024, dengan surplus 0,48 juta ton dari kebutuhan domestik. Sementara produksi telur ayam ras menyentuh angka 6,54 juta ton, juga dengan surplus 0,32 juta ton. Angka yang mestinya menjamin stabilitas harga di tingkat konsumen. Bahkan, ekspor unggas hidup ke Singapura mencapai 148 ribu ekor sejak 2023, dan nilai ekspor produk unggas naik 145 persen menjadi USD 16,82 juta pada 2024. Luar biasa, bukan?

Namun seperti biasa, angka tidak selalu bercerita tentang kenyataan di meja makan rakyat kecil. Fakta di pasar menunjukkan bahwa harga telur terus merangkak naik, menembus Rp30.000 per kilogram di berbagai daerah. Sebagian masyarakat menuding tengkulak, sebagian lagi menyalahkan pedagang besar atau bahkan cuaca ekstrem. Tapi di balik itu semua, persoalan yang lebih dalam sedang terjadi: ada ketidakseimbangan dalam rantai distribusi dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada peternak kecil.

Peternak layer di berbagai daerah, termasuk di Aceh, sering kali tidak menikmati harga jual yang ideal. Harga pakan yang bergantung pada bahan impor seperti jagung dan bungkil kedelai melonjak tajam karena fluktuasi dolar dan kebijakan perdagangan global. Peternak di Aceh Besar atau Pidie misalnya, mengaku harga pakan bisa mencapai Rp9.000–Rp10.000 per kilogram. Sementara harga telur di tingkat peternak tidak selalu mengikuti kenaikan biaya produksi. Akibatnya, margin keuntungan menyempit. Ironinya, ketika harga telur naik di pasar, peternak tidak selalu ikut menikmati “kenaikan” itu. Yang menikmati justru para pemain besar di rantai tengah—distributor dan pedagang besar yang memiliki kekuatan stok dan distribusi.

Kita perlu melihat lebih dekat pada Aceh, provinsi yang selama ini menjadi penopang kebutuhan telur di kawasan barat Indonesia. Berdasarkan data Dinas Peternakan Aceh (2024), produksi telur ayam ras di Aceh mencapai lebih dari 200 ribu ton per tahun. Kabupaten Aceh Besar, Pidie, dan Bireuen menjadi sentra utama dengan populasi ayam petelur mencapai jutaan ekor. Namun, sebagian besar produksi itu tidak bertahan lama di Aceh; sebagian besar dikirim ke Medan dan Sumatera Utara karena jaringan pasar di sana lebih stabil dan harga jual lebih tinggi. Akibatnya, Aceh yang surplus produksi secara agregat justru bisa mengalami kekurangan pasokan di tingkat lokal. Ironi ini memperlihatkan betapa sistem logistik pangan kita belum berpihak pada keadilan harga dan distribusi.

Dalam konteks ini, kenaikan harga telur bukanlah sekadar fenomena ekonomi, tetapi juga cermin dari ketimpangan kebijakan pangan nasional. Negara ini memang sudah swasembada ayam dan telur, bahkan berhasil menembus pasar ekspor. Tetapi, apa artinya swasembada bila rakyat di daerah masih harus membeli telur dengan harga mahal? Apa artinya ekspor meningkat bila peternak kecil masih bergelut dengan hutang pakan dan harga jual yang tak menentu?

Swasembada seharusnya tidak hanya dihitung dari produksi, tetapi dari keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh pelaku di rantai pangan—dari peternak hingga pembeli terakhir. Jika negara bangga mengekspor ayam hidup ke Singapura, maka seharusnya lebih bangga lagi jika rakyat Aceh, Jawa, atau Kalimantan bisa membeli telur dengan harga wajar.

Sebagai daerah yang sedang berjuang memperkuat ketahanan pangan lokal, Aceh sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi contoh. Program Integrated Farming System yang dikembangkan di beberapa kabupaten bisa menjadi jalan keluar untuk menekan biaya pakan. Limbah pertanian seperti dedak padi, jagung lokal, dan limbah kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan alternatif. Dengan inovasi dan dukungan riset perguruan tinggi—misalnya di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala—Aceh bisa mengembangkan formulasi pakan lokal dengan biaya yang jauh lebih murah. Jika biaya pakan bisa ditekan 15–20 persen, maka harga telur di tingkat konsumen pun akan lebih stabil.

Namun semua itu membutuhkan keberpihakan nyata dari pemerintah daerah. Subsidi pakan, insentif logistik, dan dukungan distribusi harus diarahkan kepada peternak kecil, bukan kepada perusahaan besar yang sudah kuat modal dan jaringannya. Pemerintah Aceh perlu belajar dari Jawa Timur yang memiliki Badan Usaha Milik Peternak (BUMP)—sebuah lembaga koperasi modern yang mengelola distribusi telur secara langsung dari kandang ke pasar, tanpa tengkulak. Model seperti ini bisa diterapkan di Aceh, agar harga telur tidak lagi ditentukan oleh permainan pasar gelap.

Lebih jauh lagi, kita juga perlu mengubah cara berpikir tentang pangan. Pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi simbol kedaulatan dan keadilan sosial. Ketika telur naik harga, yang terguncang bukan hanya dapur rakyat, tapi juga rasa percaya terhadap sistem pangan nasional. Rakyat tidak peduli berapa ton ayam yang diekspor ke Singapura jika sarapan anak-anak mereka menjadi lebih mahal. Mereka hanya ingin merasa tenang ketika membeli bahan pokok tanpa harus mengorbankan uang sekolah atau kebutuhan lain.

Maka, solusi dari persoalan ini bukan sekadar menambah produksi. Produksi kita sudah cukup, bahkan surplus. Yang perlu diperbaiki adalah sistemnya—distribusi, transparansi harga, dan perlindungan terhadap peternak kecil. Pemerintah harus hadir, bukan hanya sebagai regulator, tapi sebagai fasilitator yang memastikan setiap butir telur memiliki nilai yang adil di setiap tangan yang menyentuhnya.

Telur adalah simbol sederhana dari keseimbangan: rapuh namun bernilai tinggi. Dalam konteks ekonomi, telur mengajarkan kita bahwa stabilitas bukan hanya tentang banyaknya stok, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelolanya dengan adil. Jika negara ingin merayakan Hari Ayam dan Telur Nasional dengan makna yang sejati, maka saatnya perayaan itu tidak hanya diisi dengan seremoni dan ucapan syukur, tetapi juga refleksi mendalam tentang siapa yang sebenarnya paling berjasa dalam menjaga ketahanan pangan: para peternak kecil yang setiap pagi bangun lebih awal dari matahari, membersihkan kandang, memberi makan ayam, dan menanti hasil yang kadang tak sebanding dengan kerja kerasnya.

Harga telur naik seharusnya bukan alasan untuk marah, tetapi untuk sadar: ada yang salah dalam cara kita menghargai kerja para peternak. Mari kita mulai memperbaiki sistem dari hulu ke hilir, dari kebijakan hingga kesadaran konsumen. Karena sejatinya, setiap kali kita memecahkan telur di dapur, ada kisah panjang di balik kulit rapuh itu—kisah perjuangan peternak yang menanti keadilan yang belum benar-benar menetas.

Leave a comment