Pernahkah kita merasa hidup ini penuh ironi? Data berkata satu hal, tetapi kenyataan yang kita hadapi justru berbeda. Fakta-fakta disusun rapi dalam tabel, grafik ditampilkan indah di layar proyektor, tetapi realita di lapangan kadang berjalan dengan logika yang lain. Di sinilah saya merenung, bahwa hidup ini tidak selalu linear. Ada hukum yang bisa diukur, tetapi ada pula paradoks yang membingungkan. Fenomena itu disebut anomali—sesuatu yang berbeda dari yang semestinya, menyimpang dari pola yang diharapkan.

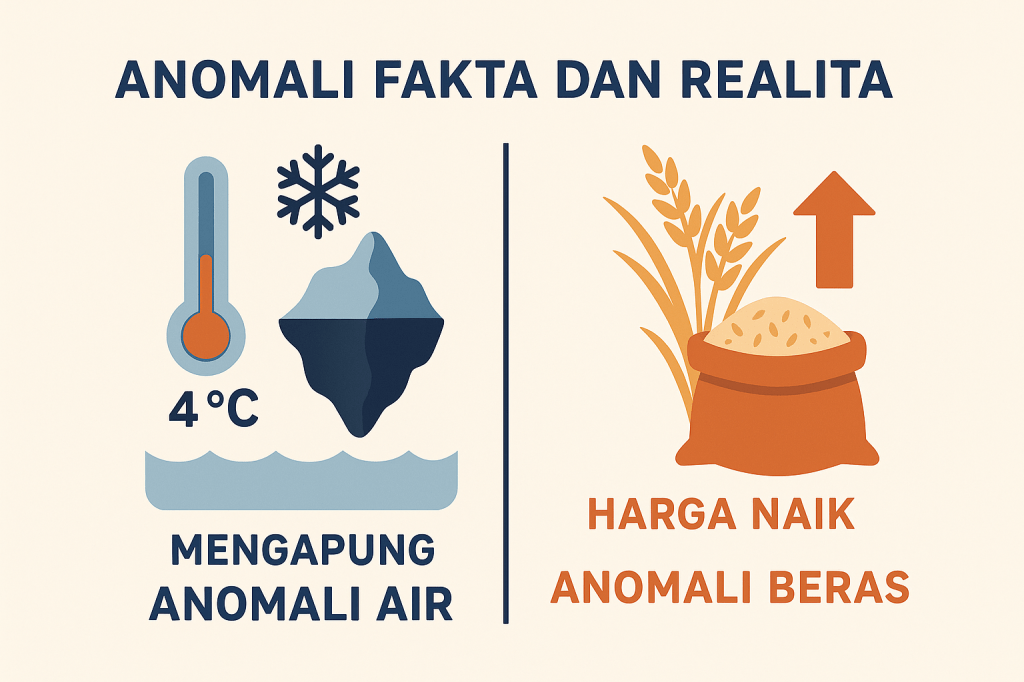

Mari saya mulai dengan dunia ilmu pengetahuan. Dalam fisika dan kimia, kita mengenal istilah “anomali air”. Air, benda yang sehari-hari kita minum, kita pakai untuk mandi, kita alirkan di sawah, ternyata menyimpan keanehan yang luar biasa. Secara umum, benda cair ketika didinginkan akan semakin padat, berat jenisnya bertambah, lalu membeku. Namun, air memiliki sifat unik: ketika suhunya turun dari 4 derajat Celsius ke 0 derajat, massa jenisnya justru berkurang. Bukannya makin berat, air malah mengembang saat menjadi es. Itulah mengapa es bisa mengapung di atas air.

Fenomena ini, yang disebut “anomali air”, sebenarnya menyelamatkan kehidupan. Bayangkan jika air bersifat normal seperti cairan lain: saat membeku, ia menjadi lebih padat dan tenggelam. Lautan, danau, dan sungai akan membeku dari dasar, mematikan seluruh makhluk hidup di dalamnya. Tetapi karena anomali air, es mengapung di permukaan, membentuk lapisan pelindung yang menjaga kehidupan tetap berlangsung di bawahnya. Dengan kata lain, keanehan yang tidak masuk akal itu justru menjadi berkah bagi ekosistem bumi.

Saya sering berpikir, hidup sosial kita di Indonesia pun penuh dengan anomali yang sama. Data sering kali berkata indah: produksi meningkat, surplus tercatat, grafik menanjak. Namun realita di pasar, di dapur masyarakat kecil, justru berkata lain. Salah satu contohnya adalah anomali beras.

Mari kita lihat data terbaru. Kementerian Pertanian tahun 2025 mengumumkan bahwa produksi beras nasional mencapai 36,98 juta ton sepanjang Januari hingga September. Dengan kebutuhan nasional sekitar 23,2 juta ton, Indonesia mencatat surplus hampir 13,78 juta ton. Bahkan FAO memprediksi produksi beras kita tembus 35,6 juta ton. Bukankah ini kabar gembira? Stok nasional tercatat 3,9 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir, seluruhnya dari produksi dalam negeri tanpa impor. Secara angka, ini kemenangan.

Namun mari kita menoleh ke pasar. Harga beras justru naik. Di Jakarta, harga beras medium pada Agustus 2025 menembus Rp 14.500 per kilogram, naik dari rata-rata Rp 12.000 per kilogram di awal tahun. Di daerah lain, harga bahkan lebih tinggi. Di Aceh, petani mengeluh harga gabah mereka ditekan tengkulak, sementara di pasar kota harga beras mencekik konsumen. Bukankah ini ironi? Data berkata surplus, tetapi perut rakyat menjerit.

Di sini saya melihat “anomali sosial-ekonomi”. Secara teori ekonomi sederhana, ketika suplai meningkat, harga seharusnya turun. Namun faktanya, ketika data produksi melimpah, harga justru naik. Mengapa bisa demikian? Ada banyak faktor: distribusi yang tidak merata, rantai pasok yang panjang, peran spekulan yang menimbun beras, dan kebijakan harga yang tidak efektif. Surplus yang seharusnya menjadi berkah, justru menjadi paradoks.

Petani pun tidak serta-merta menikmati keuntungan dari produksi tinggi. Harga gabah di tingkat petani sering anjlok saat panen raya, membuat mereka menjual murah. Tetapi di pasar, harga beras melonjak. Artinya, ada yang diuntungkan dalam rantai distribusi ini, tetapi bukan petani dan bukan konsumen, melainkan pihak yang bermain di tengah. Lagi-lagi, anomali terjadi: fakta produksi meningkat, tetapi realita kesejahteraan petani tetap stagnan.

Saya jadi teringat pernyataan klasik: “Angka bisa bicara, tetapi angka juga bisa menipu.” Bukan berarti data salah, tetapi cara kita memahami dan mengelolanya yang sering tidak sejalan dengan kenyataan. Anomali beras adalah cermin betapa sistem kita belum sempurna. Kita terlalu bangga dengan laporan surplus, tetapi lupa melihat realita dapur rakyat.

Renungan ini membuat saya kembali ke anomali air. Sifatnya yang unik ternyata menyelamatkan kehidupan. Anomali itu positif. Tetapi anomali beras di negeri ini adalah paradoks negatif, yang justru menyulitkan rakyat. Pertanyaannya: apakah kita bisa mengubah anomali negatif ini menjadi berkah, seperti halnya anomali air?

Jawabannya bisa iya, jika kita berani melakukan perubahan. Distribusi pangan harus transparan, tidak boleh lagi ada permainan harga di tengah jalan. Data produksi harus diiringi dengan kebijakan yang berpihak pada petani dan konsumen. Teknologi digital bisa dipakai untuk memutus rantai tengkulak, menghubungkan langsung petani dengan pembeli. Bulog harus lebih agresif menyerap hasil panen, bukan sekadar pencatat angka.

Lebih dalam lagi, kita perlu memahami bahwa angka hanyalah representasi, bukan realitas mutlak. Produksi 36 juta ton beras tidak otomatis berarti setiap keluarga aman pangan. Seperti halnya anomali air yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana, anomali beras mengingatkan kita bahwa ekonomi adalah sistem kompleks, melibatkan psikologi, politik, dan kekuasaan. Ada tangan-tangan yang bermain, ada faktor distribusi, ada persoalan keadilan. Semua itu tidak tercermin dalam satu grafik produksi.

Saya merasa getir sekaligus sadar. Getir karena betapa sering kita ditipu oleh data yang tampak indah, padahal realitanya pahit. Sadar karena ternyata anomali adalah bagian dari kehidupan. Yang penting adalah bagaimana kita memaknainya. Anomali air memberi pelajaran: keanehan bisa menyelamatkan kehidupan. Maka, anomali beras pun seharusnya bisa diubah menjadi peluang: surplus bisa dijadikan lumbung cadangan, harga bisa distabilkan, kesejahteraan petani bisa diangkat. Semua bergantung pada niat dan kebijakan.

Saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah pertanyaan reflektif: apakah kita berani melihat anomali sebagai cermin, bukan sekadar keanehan? Jika air dengan anomali-nya mampu menjaga ekosistem bumi, apakah kita tidak bisa menjadikan anomali beras sebagai momentum memperbaiki sistem pangan nasional?

Fakta dan realita boleh berbeda, tetapi di tangan manusia-lah perbedaan itu bisa dijembatani. Jika kita hanya puas dengan fakta, kita akan terjebak dalam euforia angka. Tetapi jika kita berani menatap realita, kita akan menemukan jalan untuk memperbaiki hidup. Dan bukankah itulah tujuan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik—bukan sekadar menghitung, tetapi membuat hidup lebih baik?

Leave a comment