Ketika kata dosen disebut, bayangan banyak orang mungkin berhenti pada sosok yang mengajar di depan kelas, memberi kuliah dari tumpukan slide, lalu pulang dengan tas penuh kertas ujian. Namun, di balik itu, dosen adalah denyut nadi sebuah bangsa yang bercita-cita maju. Ia bukan hanya penyampai ilmu, melainkan juga penggali peradaban, peracik gagasan, bahkan penulis masa depan. Namun, ironisnya, di tengah segala beban tugas dan tanggung jawab yang ditanggung, dosen kerap dipersepsikan sebagai beban anggaran, bukan sebagai investasi strategis negara.

Pandangan ini terasa menyakitkan, tetapi harus jujur kita katakan, ia masih bergaung di ruang-ruang publik. Kritik terhadap jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk dosen, sering diiringi dengan narasi bahwa mereka menyedot APBN tanpa memberi “balik jasa” yang setara. Sebuah stigma yang lahir dari cara pandang sempit terhadap pendidikan dan riset, seolah keduanya hanya menghasilkan ijazah dan upacara kelulusan. Padahal, jika mau menengok lebih dalam, keberadaan dosen adalah benteng terakhir yang membuat bangsa ini tetap punya daya tawar di tengah arus global yang ganas.

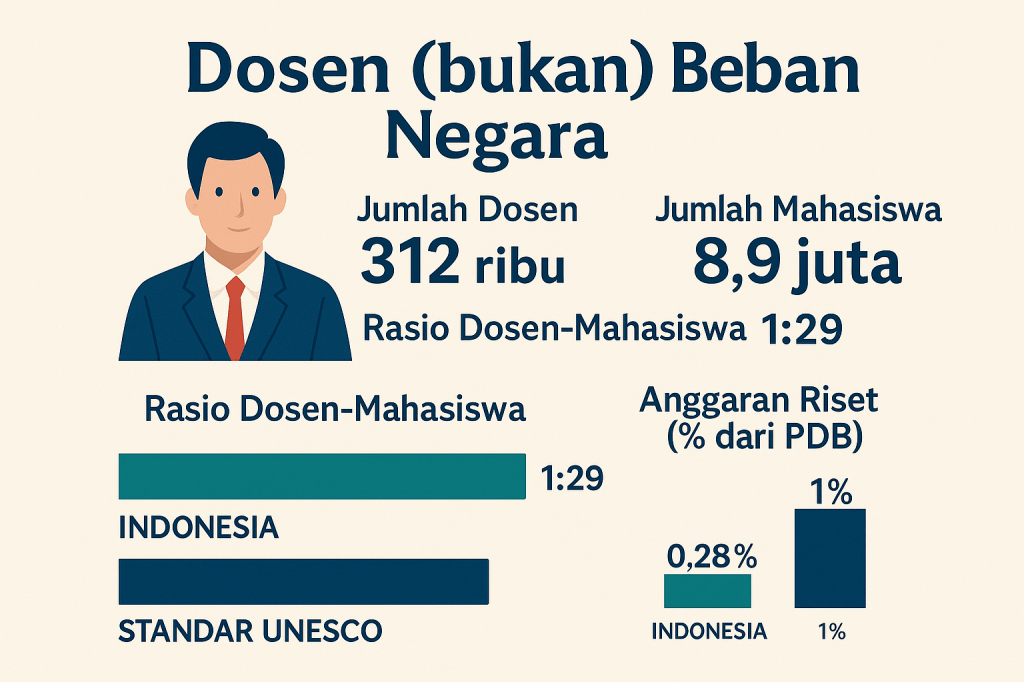

Mari kita lihat fakta. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat jumlah dosen di Indonesia mencapai sekitar 312 ribu orang yang tersebar di lebih dari 4.400 perguruan tinggi negeri dan swasta. Jumlah mahasiswa saat ini berkisar 8,9 juta orang. Rasio dosen-mahasiswa kita rata-rata 1:29, jauh di atas standar UNESCO yang merekomendasikan maksimal 1:20. Artinya, dosen kita bekerja dengan beban lebih besar dari yang seharusnya. Alih-alih dianggap beban, mereka justru sedang menanggung beban ganda: mengajar, meneliti, mengabdi, sekaligus mengerjakan administrasi yang sering kali tidak masuk akal.

Apalagi ketika berbicara soal riset. Laporan Scimago 2024 menempatkan Indonesia pada urutan ke-21 dunia dalam jumlah publikasi ilmiah, tetapi dari sisi impact atau sitasi, kita masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Bukannya dosen tidak bekerja keras, tetapi dukungan terhadap riset masih minim. Anggaran riset Indonesia pada tahun 2023 hanya sekitar 0,28% dari PDB, jauh di bawah Korea Selatan yang mencapai lebih dari 4,5% PDB, atau bahkan Malaysia yang sudah mendekati 1% PDB. Bagaimana mungkin kita berharap lompatan inovasi lahir, jika para dosen yang menjadi ujung tombaknya harus berjuang mencari dana penelitian, menulis proposal berlembar-lembar, bahkan sering membeli bahan penelitian dari kantong pribadi?

Lebih ironis lagi, publik sering lupa bahwa dosen tidak hanya mengajar atau meneliti. Mereka juga adalah pembimbing moral dan intelektual mahasiswa. Ketika mahasiswa dilanda krisis mental akibat tekanan studi atau kesulitan ekonomi, dosenlah yang sering menjadi tempat curhat, bukan pejabat negara atau birokrat. Dalam banyak kasus, dosen membantu mahasiswa secara diam-diam: meminjamkan uang, menghubungkan dengan beasiswa, bahkan sekadar menemani dengan kata-kata yang menenangkan. Apakah itu beban negara? Atau justru manifestasi nyata dari pengabdian?

Stigma bahwa dosen adalah beban negara sesungguhnya lahir dari cara pandang jangka pendek. Negara melihat angka anggaran, bukan dampak jangka panjang. Padahal, tanpa dosen, tidak ada insinyur yang membangun jalan, tidak ada dokter yang menyelamatkan nyawa, tidak ada guru yang mencetak generasi berikutnya. Setiap profesi terdidik yang menopang pembangunan hari ini adalah hasil kerja dosen di masa lalu. Kalau begitu, apakah pantas menyebut dosen beban? Bukankah mereka adalah investasi yang tak ternilai?

Kita juga harus jujur bahwa sistem saat ini membuat dosen seolah terjebak dalam “perangkap birokrasi.” Alih-alih fokus pada riset atau mengembangkan diri, mereka dipaksa mengisi laporan kinerja, melengkapi borang akreditasi, hingga mengejar angka kredit untuk kepangkatan. Beban administratif yang menumpuk membuat banyak dosen kehilangan energi kreatif. Tidak sedikit yang akhirnya merasa profesi dosen hanya berputar di rutinitas administrasi, bukan lagi ruang intelektual yang membebaskan. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin dosen bisa berkontribusi optimal?

Namun, di balik semua keterbatasan, kita tetap menemukan dosen-dosen yang luar biasa. Lihatlah bagaimana peneliti dari Universitas Gadjah Mada mengembangkan vaksin Merah Putih saat pandemi, bagaimana inovasi teknologi pangan dari Institut Pertanian Bogor membantu petani kecil, atau bagaimana Universitas Syiah Kuala melahirkan riset mitigasi bencana yang diakui dunia. Semua itu lahir bukan dari gedung birokrasi, melainkan dari ruang kerja dosen yang berpeluh, penuh idealisme, dan sering kali minim dukungan. Jika kita mau jujur, tanpa dedikasi mereka, bangsa ini mungkin sudah lebih terpuruk menghadapi krisis global.

Inilah saatnya mengubah paradigma. Dosen bukanlah beban negara. Mereka adalah aset strategis yang justru bisa mengurangi beban negara di masa depan. Negara yang kuat adalah negara yang menempatkan pendidikan dan riset sebagai prioritas utama. Lihatlah Finlandia, negara kecil dengan jumlah dosen jauh lebih sedikit, tetapi bisa menjadi kiblat pendidikan dunia karena menghormati dan menyejahterakan para pendidiknya. Lihat pula Tiongkok yang berani menggelontorkan anggaran riset besar-besaran, hasilnya kini mereka menjadi pemain utama dalam teknologi global. Pertanyaannya, apakah Indonesia berani menempuh jalan serupa, atau terus meninabobokan diri dengan retorika tanpa aksi?

Solusi tidak selalu rumit. Pertama, pemerintah harus berani memperbaiki sistem insentif riset. Jangan lagi menempatkan penelitian sebagai beban administrasi untuk akreditasi, tetapi jadikan ia ruang kebebasan intelektual. Dana riset harus mudah diakses, transparan, dan tepat sasaran. Kedua, kurangi beban administratif dosen. Jika perlu, hadirkan tenaga administrasi profesional di setiap fakultas, sehingga dosen bisa fokus pada tri dharma sejatinya. Ketiga, tingkatkan kesejahteraan dosen, tidak hanya dari sisi gaji, tetapi juga dukungan fasilitas riset, akses jurnal internasional, hingga ruang kolaborasi dengan dunia industri. Dan yang paling penting, pemerintah dan masyarakat harus mengubah cara pandang: melihat dosen bukan sebagai angka dalam APBN, tetapi sebagai penentu arah bangsa.

Sebab, bangsa ini tidak akan dihancurkan oleh senjata, tetapi oleh ketidakmampuan mendidik generasi. Bangsa ini tidak akan jatuh karena kurangnya sumber daya alam, tetapi karena gagalnya sumber daya manusia. Dan dosenlah garda terdepan yang memastikan sumber daya manusia Indonesia tetap berkualitas, kritis, dan inovatif.

Jika masih ada yang berkata dosen adalah beban negara, mungkin kita perlu balik bertanya: bukankah justru bangsa ini yang selama ini membebani dosennya dengan segala keterbatasan, tanpa memberi dukungan yang layak? Bukankah dosen selama ini sudah menanggung beban negara dengan kerja keras yang sering tak terlihat?

Delapan puluh tahun merdeka seharusnya membuat kita lebih bijak dalam menilai. Kita boleh mengkritisi sistem, boleh memperbaiki tata kelola, tetapi jangan pernah merendahkan pengabdian para dosen. Mereka bukan beban, mereka adalah cahaya di tengah gelapnya ketidakpastian. Mereka adalah pelita yang menjaga agar bangsa ini tidak kehilangan arah. Dan jika kita gagal menghormati dan mendukung mereka, maka yang sebenarnya menjadi beban negara bukanlah dosen, melainkan kebijakan yang abai pada pendidikan.

Leave a comment