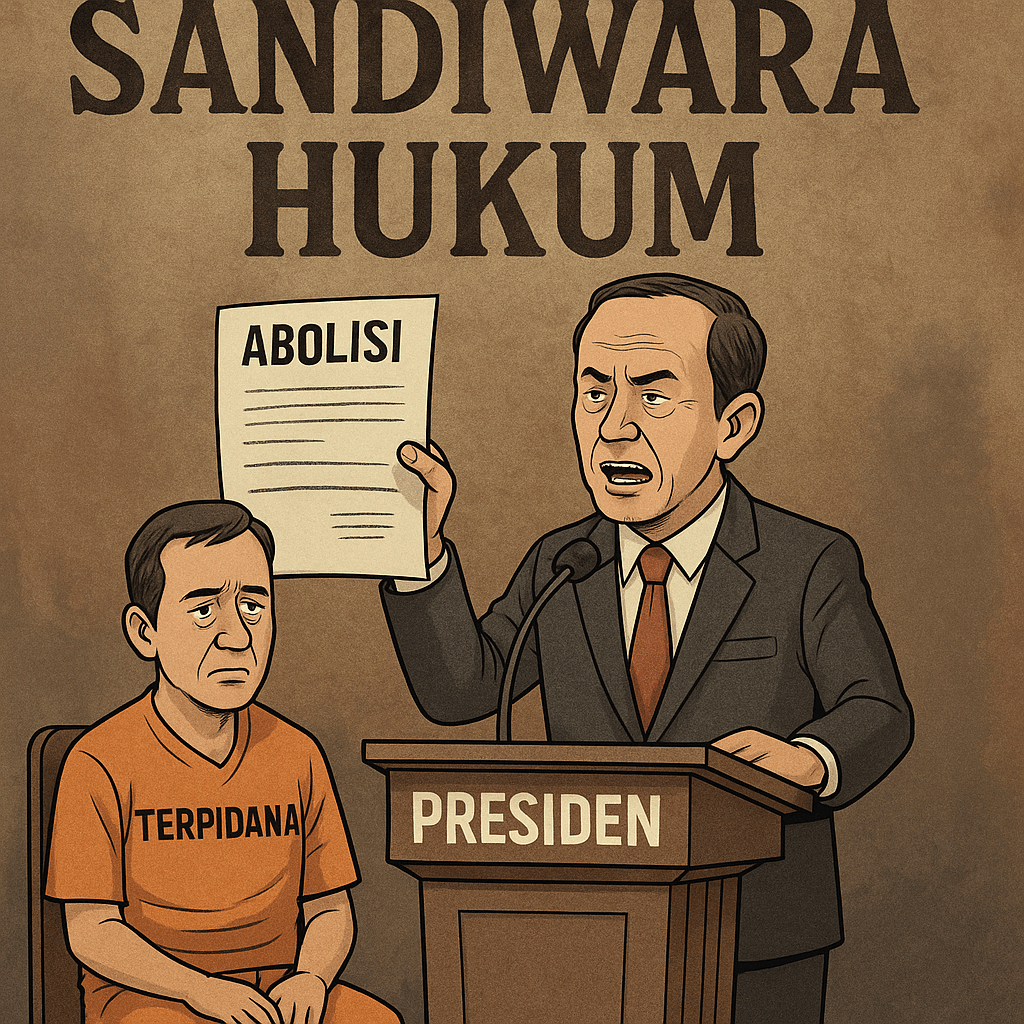

Renungan atas Abolisi dan Realitas Keadilan di Negeri Ini

Dalam panggung besar bernama negara, hukum semestinya berdiri sebagai naskah utama, tempat segala peran ditulis, peran keadilan, peran kebenaran, dan peran pertanggungjawaban. Namun kadang-kadang, kita hanya menonton—bukan drama pengadilan, tetapi sandiwara hukum. Sebuah pertunjukan yang skripnya ditulis bukan dengan tinta keadilan, melainkan dengan kuasa kekuasaan.

Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia yang memberikan abolisi kepada seseorang yang sebelumnya telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Orang ini tidak sedang dibebaskan karena tidak bersalah. Ia tidak direhabilitasi karena hukum telah keliru. Ia di-ampuni, bahkan sebelum menjalani hukuman. Seolah, jeruji bukan milik semua, hanya milik mereka yang tidak cukup kuat untuk bersandar pada punggung kekuasaan.

Hukum: Instrumen atau Instruksi?

Hukum, dalam pandangan klasik Montesquieu, harus berdiri netral di antara penguasa dan rakyat. Ia bukan alat negara, tapi penyeimbang kekuasaan. Namun dalam praktiknya, seperti yang terjadi dalam kasus abolisi ini, hukum tampak seperti panggung boneka. Ketika hakim bicara, ketika jaksa menuntut, ketika vonis dibacakan, semuanya bisa dipotong dalam satu kalimat oleh seorang Presiden: “Saya memberi abolisi.”

Abolisi bukan hal baru dalam sistem hukum kita. Dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, Presiden memang diberi hak untuk memberikan abolisi, grasi, amnesti, dan rehabilitasi. Tapi benarkah ini hanya soal legalitas? Bolehkah kita berhenti pada kata “berwenang” tanpa bertanya: “Apakah pantas?” Di sinilah letak renungannya.

Ketika Luka Rakyat Tak Pernah Sembuh

Abolisi bukan sekadar keputusan administratif. Ia adalah pesan yang berbunyi keras kepada publik: bahwa kejahatan bisa dihapus dengan tangan kekuasaan. Apa kabar para korban? Apa kabar keluarga yang kehilangan keadilan? Apa kabar para petani, pedagang kecil, aktivis lingkungan yang dipenjara karena memperjuangkan haknya, tapi tak punya saluran abolisi?

Dalam teori sosiologi hukum Emile Durkheim, hukum adalah representasi dari moral kolektif. Maka saat hukum tidak lagi mencerminkan rasa keadilan masyarakat, maka retaklah kepercayaan publik. Akibatnya fatal. Kita bukan hanya menyaksikan penurunan kepercayaan terhadap sistem, tapi juga pembenaran terhadap pelanggaran. “Toh, nanti juga bisa dihapus,” kata pelanggar masa depan.

Mengapa Harus Direnungkan?

Karena ini bukan hanya soal satu orang. Ini soal bagaimana kita memperlakukan hukum. Kita tidak sedang bicara dendam atau kekerasan. Kita bicara perihal tanggung jawab. Jika pelanggaran hukum bisa diselesaikan di luar hukum, maka apa bedanya negara dengan kelompok mafia yang menyelesaikan masalah dengan pertemuan rahasia?

Renungan ini penting untuk semua: mahasiswa hukum yang sedang belajar keadilan, akademisi yang mencetak pemikir kebijakan, hingga rakyat kecil yang hanya ingin hidup aman di tengah sistem yang memihak. Kita tidak sedang menuntut pembalasan, kita hanya minta agar hukum tidak dipermainkan.

Solusi di Tengah Kegalauan

Lalu, apa yang bisa dilakukan? Meskipun abolisi adalah hak prerogatif, bukan berarti kita harus diam. Pertama, perlunya penguatan partisipasi publik dalam proses hukum yang berdampak besar. Abolisi harus dibuka ruang dialog, konsultasi dengan Mahkamah Agung dan DPR secara transparan. Kedua, perlu pembenahan sistem komunikasi negara kepada publik. Setiap keputusan besar yang berkaitan dengan hukum, harus dilandasi dengan narasi yang masuk akal dan data yang terbuka.

Ketiga, dan ini yang terpenting: pendidikan hukum yang mengakar. Anak-anak muda harus memahami bahwa hukum bukan hanya peraturan, tetapi kesepakatan moral. Dan terakhir, perguruan tinggi, termasuk Universitas Syiah Kuala dan kampus-kampus besar lainnya, harus berani bicara soal ini. Jangan terjebak dalam kenyamanan birokrasi dan diam atas ketimpangan keadilan.

Data dan Realitas

Laporan Komnas HAM tahun 2024 menyebutkan bahwa lebih dari 50% masyarakat merasa putusan hukum tidak mencerminkan rasa keadilan. Sementara survei dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum menurun drastis setelah beberapa kasus pengampunan yang kontroversial. Data ini bukan untuk memperkeruh, tetapi cermin agar kita semua melihat luka yang selama ini ditutup rapi oleh pidato-pidato dan seremoni hukum.

Penutup: Jangan Jadikan Negara Panggung Drama

Kita tidak ingin hidup di negara yang membuat hukum seperti drama Korea—emosional, penuh plot twist, dan berakhir tidak sesuai logika. Kita ingin hidup di negara yang hukum dan keadilan bukan hanya tertulis di buku, tapi terasa di hati setiap rakyat.

Hukum memang bisa dipelintir, dipolitisasi, bahkan dihapus. Tapi ingatlah, sejarah dan nurani rakyat tidak mudah dihapus. Ia merekam semuanya, dan suatu hari akan berbicara, lebih lantang dari apapun.

#SandiwaraHukum

#AbolisiDanKeadilan

#JanganDiam

Leave a comment